|

|

Beckett

or not to be

Vom Nichts des Seins

|

Samuel Beckett, der Unausdeutbare. Samuel Beckett, der große Schweiger. Samuel Beckett, der Höhepunkt und Überwinder des Existenzialismus. Ist Samuel Beckett nicht literarisch das Schicksal zuteil geworden, das er seinen heillosen Figuren, die so tot wie lebendig sind, existenziell bereitete? Lesen wir seine „Texte um Nichts“ heute nicht bereits wie Zeugnisse eines schal gewordenen Endzeit-Diskurses, hinter dessen Horizont es eben doch weiter geht? Im Übrigen kennen wir sattsam den wohligen Masochismus einer bürgerlichen Kultur, die ihrem künstlerisch inszenierten Bankrott im Theater beiwohnt und dazu zu applaudieren gelernt hat. Beckett blieb von dieser seltsamen Heiligsprechung nicht verschont, obwohl in seiner unhieratischen Welt nichts zu kanonisieren ist. Es war einmal fundamental anders. Theodor W. Adorno rüstete Samuel Beckett zum Säulenheiligen des Postexistenzialismus auf, bescheinigte ihm die avanciertesten, der „Ästhetischen Theorie“ nach nicht zu überbietenden Kunstmittel, die jede künstlerische Anstrengung danach als vergebliches Unterfangen erscheinen lassen möchten. Adorno-Bashing mag eine spätmoderne Mode einstiger Apologeten sein, aber die angestrengteste Beschwörung des überhistorischen Stands der eigenen philosophischen Produktivkräfte mutet dialektischem Verständnis nach inzwischen selbst so antiquiert an, wie es Adorno keinem geringen Teil der zeitgenössischen Kultur vorwarf. Adorno avancierte nicht zur zeitlosen Mode, sondern wurde Moment der Frustration oder des schlechten Gewissens ewiger Bescheidwisser, deren Wirklichkeit mit Luft in Berührung kam und verkümmerte. Was jenseits kulturindustrieller Vermarktung von einem ehrfurchtgebietenden Chefkritiker bleibt, der selbst Gottfried Benn zu gefährlich erschien, um es auf ein öffentliches Streitgespräch mit ihm ankommen zu lassen, sind vornehmlich einige Sentenzen und eine „minima moralia“, die in ihren permanenten Wiederholungen viel von ihrem einstigen Pathos verloren hat. Dieser kärgliche Befund, diese Entzauberung der je so selbstgewissen Kritik, könnte auch den Verdacht gegen Beckett schüren, lediglich jenen vom Existenzialismus getriebenen Zeitgeist für einen kurzen historischen Moment auf die Spitze getrieben zu haben. Adornos Beckett-Verständnis ist in nuce der Kern seiner ästhetischen Theorie und Becketts Figuren sind die lakonischen Zeugen der negativen Dialektik, in der sich jede Hoffnung in bleiche Erinnerungsspuren auflöst. Hinter dem Endspiel kommt negativer Ästhetik zufolge nichts mehr, der Horizont markiert keine Erwartung mehr, sondern wird zur ewigen Grenze des Irrenden. „HAMM: Und der Horizont? Nichts am Horizont? CLOV das Fernglas absetzend, sich Hamm zuwendend, voller Ungeduld: Was soll denn schon am Horizont sein?“ „Qu’est-ce que la littérature?“ fragte Jean-Paul Sartre 1947 engagiert bis agitatorisch-kämpferisch, um mit diesem Anspruch den humanen Horizont neu zu vermessen, der nach der traumatischen Kriegserfahrung noch plausibel ist. „Beckett stellt die Existenzialphilosophie vom Kopf auf die Füße“, lautet Adornos Kernthese, die im Existenzialismus noch eine letzte falsche Versöhnung mit den vorgeblichen menschlichen Freiheitsoptionen wittert. Dabei hatte doch gerade Sartre dieser bürgerlichen Gesellschaft vernichtend bescheinigt: "Die Hölle, das sind die anderen." Auch wenn der inzwischen nach seinen schönen wilden Jahren vorsichtig wieder entdeckte Existenzialismus Katastrophen und menschliche Untiefen kennt, hält er hartnäckig am Selbstentwurf der Freiheit fest - auch noch in den bedrängtesten Situationen, die Menschen den Verdammten dieser Erde, also ihren Nächsten und Fernsten, bereiten. Beckett, der zu Sartre einen eher lädierten Kontakt hatte, zielte dagegen auf alles andere als eine littérature engagée, die nicht nur die Literatur erfüllte, sondern auch den Dichter zu politischem Handeln motivierte und Jean-Paul Sartre noch jenseits des Rentenalters als engagierten Hardcore-Aktivisten auswies. Bei Peter Weiss erreichte „la cause du peuple“ dann einen so denkwürdigen wie hoffnungslos wirklichkeitsversessenen Höhepunkt in seinem 1968 uraufgeführten, paradigmatisch formulierten "Diskurs über die Vorgeschichte und den Verlauf des lang andauernden Befreiungskrieges in Vietnam als Beispiel für die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes der Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker sowie über die Versuche der Vereinigten Staaten von Amerika, die Grundlagen der Revolution zu vernichten". Leerstelle Gesellschaft Sind die Protagonisten Becketts auch diesen Unterdrückten zuzurechnen? Reduktion, Sprachverfall, Autismus und Debilität prädestinieren sie zu klassischen underdogs, doch ihre allfällige Demontage ist eben nicht mehr durch Befreiungskampf aufzuhalten oder gar umzukehren. Die Philosophie der Hoffnung verwandelt sich in die Physiologie des vorscheinenden Todes, die Soziologie komplexer Gesellschaften in primitive Über-Unterordnungsverhältnisse. Beckett zitiert in „Murphy“ den Descartes-Schüler und Okkasionalisten Arnold Geulincx, der anders als sein Lehrer nicht an die Wechselwirkung von Leib und Seele glaubte, sondern den Körper wie ein äußeres Ding behandelte. Ohne Gott als Platzanweiser der menschlichen Tragödie funktioniert gar nichts, doch die assistentia supernaturalis von „Godot“ lässt bekanntlich auf sich warten. Taedium vitae ist nicht länger ein kultivierbarer Lebensekel, sondern eine unhintergehbare Körperreaktion, so wie Francis Bacon geschundene Körper vorstellt. Die versagende Physiologie dieser Kreaturen, die auf das Kreatürliche in seiner armseligsten Form beschieden sind, kann weder als Tod noch als Leben gelten. Der Gesellschaftsvertrag, die Aufklärung, der humane Habitus des aufrechten Gangs, die existenzialistischen Selbst-Entwürfe, die Philosophie der Lebenskunst, alle diese Durchhalteparolen werden bei Beckett als gleichermaßen aufgeplusterte wie sinnentleerte Losungen prostituiert, die letztlich genauso versagen wie die aufgeregt sinnstiftende Radikalkritik an der Gesellschaft, die sie niederreißen will, um sie umstandslos aus demselben Geröll wieder aufzubauen. Die Absurdität der Sinnsuche hatte Albert Camus auch entdeckt, aber das absurde Motto „Trotzdem“ findet bei Beckett keinen Sisyphos mehr. Die einstmals großen Ideen der europäischen Geistesgeschichte tanzen wie lästige Staubflocken auf dem Tisch, den Beckett leer räumt. „HAMM: Die Unendlichkeit der Leere wird dich umgeben, alle auferstandenen Toten aller Zeiten werden sie nicht ausfüllen, du wirst darin wie ein kleiner Kiesel mitten in der Wüste sein. Pause. Ja, eines Tages wirst du wissen, wie es ist, wirst du wie ich sein, nur dass du niemanden haben wirst, weil du niemand bemitleidet hast und weil es dann niemand mehr zu bemitleiden gibt.“ Diese Ernüchterung geht über die Melancholie, die Aristoteles für das Fluidum von Dichtern und Denkern hielt, heilbaren Weltschmerz oder Vanitas-Motive weit hinaus, die noch auf die Entschädigungsinstitution „Paradies“ verweisen. Die Demontage von Menschen, die jeden Halt in der Gesellschaft verlieren, ist in der spätmodernen Literatur kein einzigartiges Motiv Becketts, eher wird es zum Standard, mikroskopische Apokalypsen zu schildern, aus denen es kein Entrinnen mehr gibt. Bei Louis-Ferdinand Celine, Emile Cioran, Thomas Bernhard ("Alpen-Beckett"), Sarah Kane bis Michel Houellebecq, um nur einige zu nennen, wankt in sehr unterschiedlichen Verelendungsvarianten diese angeschlagene Spezies der letzten Tage auf uns zu. Es ist eine Spezies, die nicht mehr zu retten ist, sondern allenfalls hoffnungslose Fallstudien der Psychopathologie präsentiert. Ciorans metaphysisches Leiden an der Schöpfung ist Becketts apathischer Schöpfungskritik besonders nahe, weil auch hier die unbegreifliche Spannung zwischen dem toten und dem unbekannten Gott wider jeden Glauben das Denken antreibt. Für Guido Ceronetti sind beide Mystiker: „Ihre radikale Verneinung der Rettbarkeit des Menschen eröffnet einen Ruheraum in diesem unserem unbewohnbaren Käfig von zusammengepferchten, kranken Affen: einen schwach erhellten Raum wie die Eigernordwand, dürftig, in dem die Begegnung mit Gott, wenngleich für unmöglich befunden, doch wieder annehmbar wird.“ Doch die Differenz beider, die sich schließlich in der persönlichen Abwendung Becketts von dem mit ihm befreundeten Cioran artikulierte, lag wohl vor allem in Ciorans schwärzestem Pessimismus, den Beckett in seinem Theater mit schwärzester Komik kompensierte. Sollte die Kreatur bei Beckett doch noch zu retten sein? Das könnte ein Umstand sein, den Adorno zu sehr vernachlässigte, um damit Becketts Immunreaktion gegen die Katastrophenkonstruktion „Mensch und Welt“ zu unterschätzen. Der Freud-Leser Beckett suchte nicht den klinisch reflektierten Zugang zu seinen „Fällen“, zu den stammelnden, autistischen, aus alten Reflexen und leer gewordenem Weltwissen Handelnden. Die rettende Rekonstruktion in der Psychoanalyse, die Urbachmachung dieses Seins wäre so vergeblich wie alle klassischen Heilsprospekte. Becketts Figuren sind clowneske Zeugen einer negativen Theodizee, die mit Voltaires „Candide“ beginnt und in Büchners „Woyzeck“ noch drastischer ausgelotet wird. Während aber Büchner in der Anklage den Reim auf bzw. gegen die desolaten gesellschaftlichen Verhältnisse findet, gibt es bei Beckett keine echte Genealogie des Leidens mehr, die gesellschaftliche Schuldzuweisungen, Prophylaxen oder Therapien legitimiert, sondern primär das entschiedene Verdikt gegen eine prästabilierte Disharmonie alles Seienden. Nicht erst auf spektakuläre Gemeinheiten der Schöpfung wie das Erdbeben von Lissabon muss man also noch länger rekurrieren, sondern die Passionsgeschichte des Einzelnen, seine lächerliche Konstitution, sein seit der Geburt kranker Körper in einem Meer von Qualen sind die Belege gegen Leibniz und die Sinnstifterbande. Leibniz hatte in der Monadologie, §. 71, behauptet: „Also ist nichts unangebautes / nichts ödes / nichts unfruchtbares / nichts todes in dem ganzen Welt-Gebäude; es ist darinnen kein wüster Klumpen / keine Verwirrung als nur dem äußerlichen Scheine nach.“ Darauf antwortet Beckett mit einer Ironie: „Gesicht und dann Stimme des Kunden: „Goddam, Sir, nein, das ist wirklich unverschämt, so was! In sechs Tagen, hören Sie, in sechs Tagen hat Gott die Welt erschaffen. Ja, mein Herr, jawohl, mein Herr, sage und schreibe die Welt! Und Sie, Sie schaffen es nicht, mir in drei Monaten eine Hose zu nähen!“ Stimme des Schneiders, entrüstet: „Aber Milord! Milord! Sehen Sie sich mal verächtliche Geste, angeekelt die Welt an . . . Pause . . . und sehen Sie da selbstgefällige Geste, voller Stolz meine Hose!“ Friedrich Schelling hatte Ironie als das Wechselspiel von Selbstschöpfung und Selbstvernichtung bezeichnet, bei Beckett konstruiert sich diese Ironie als ständiges Wechselspiel von verstummtem Schöpfungsmythos und elender Wirklichkeit. Was könnte in dieser heillos schlecht konstruierten Welt überhaupt noch retten? Auf Becketts Affinität zu Schopenhauer hat der Dramatiker selbst hingewiesen, aber bei Beckett verwandelt sich die Wut über das vergebliche Sein in die Katastrophe des Subjekts, das sich selbst verliert und allenfalls von ferne noch jene vergeblichen Seinsentwürfe spürt, die ihm einst Erlösung vorgaukelten. Mitleid "die wirkliche Basis aller freien Gerechtigkeit und aller ächten Menschenliebe", wird für Schopenhauer zur ausschließlichen Kategorie der Ethik. Diese individualistische Kategorie der Mitgeschöpflichkeit indes kann nicht zu einer gesellschaftlichen Norm aufschließen, die bessere Verhältnisse im Schlepptau führt. Das Leiden der Kreatur ist ein zentrales Motiv Becketts. Aber das Mitleid als fragile moralische Kraft reicht längst nicht hin, diese existenzielle Leere zu lindern, die zwischen Menschen herrscht. Günther Anders hat von einer Traurigkeit gesprochen, “die, das sie traurige Los des Menschen überhaupt abspiegelt, die Herzen aller Menschen solidarisiert und durch diese ihre Soldarisierung erleichtert.“[1] Aber dieser Versuch, ein „Refugium der Menschenliebe“ (Anders) in der Farce zu behaupten, ist eine antinomische Sinnrettung, die Becketts Literaturmodell kollabieren lassen würde, wenn denn herauskäme, dass der Schrecken so schrecklich nicht ist, weil die Menschen in dieser Erfahrung wieder zu Menschen werden. In Becketts geschlossener Endspiel-Welt gibt es keine Gesellschaft, die zu retten wäre, noch gar eine Gesellschaft, die den verirrten, zum Tode hin lebenden Einzelnen auffangen könnte. Die Ideologie des besseren Lebens in einer humanen, sprich: sozialen, sozialistischen, gerechten Gesellschaft ist keine ernst zu nehmende Alternative zur ewigen Verfallsgeschichte des Einzelnen. „Und kurz bevor ich nicht mehr sein werde, gelingt es mir, ein anderer zu sein. Was gar nicht ohne ist.“ („Malone“). Hier wird ein Motiv radikalisiert, das seit Rimbauds „Ich ist ein Anderer“ und weiter geführt von der Psychoanalyse Jacques Lacans zum beherrschenden Motiv spätmoderner Selbstverfehlung wird, weil das zweifelnde Ich, das an sich selbst festhält, auch noch diesen Halt der eigenen, wie immer beschädigten Identität verliert. Rimbaud galt Adorno als „der erste Künstler obersten Ranges, der Kommunikation verwarf“. Beckett in einem Interview 1956: „Kein Ich, kein Haben, kein Sein. Kein Nominativ, kein Akkusativ, kein Verb. Es gibt keinen Weg weiter.“ Mit dem Bild des Menschen geht auch zugleich das Bild seiner Gesellschaft unter. Die Gesellschaft ist nur mehr existent als marginale Erscheinung und Zerrspiegel des beschädigten Subjekts. Übrig bleiben allein Herrschaftsverhältnisse in ihrer elementarsten und widerwärtigsten Form. Der Herr, der seinen Knecht drangsaliert, das ist die interpretationsoffene Komplexitätsreduktion, wie sie Beckett uns vorstellt. Von den Protagonisten Becketts ist die Gesellschaft nicht mehr „wahr-zu-nehmen“, weil sie mit der Welt, der Gesellschaft, dem Leben und dem Glauben daran längst abgeschlossen haben und Wahrnehmung nicht über das Gesichtsfeld des moribunden Menschen hinausgeht. Nur in Fiktionen und Erinnerungsspuren ist die Gesellschaft wie von ferne, fast wie in einer solipsistischen Konstruktion, präsent: „Erträumter Erträumer, das alles erträumend, um sich Gesellschaft zu leisten“ („Gesellschaft – eine Fabel“). Michel Houellebecq wird den Abschied von dieser nichtswürdigen Spezies schließlich mit den Worten vollziehen: „Dadurch, dass wir das verwandtschaftliche Band, das uns an die Menschheit fesselte, zerrissen haben, leben wir.“ Zur Liquidität der Bühne Sind Becketts trostlose Weltentwürfe sinnlos? Nicht deshalb, weil die postmetaphysische Welt über keinen Sinn mehr verfügt, sondern weil Literatur immer versagt, wenn sie über ihren eigenen Begriff hinausgelangen will? Bleibt das Reale nicht immer außen vor, wenn es künstlerisch mimetisch nachinszeniert wird? Es ist das älteste Problem des Theaters und zugleich für seinen künstlerischen Anspruch konstitutiv, wie es mit Wirklichkeit umgeht, sie in das Theater einführt oder zu einer eigenen kondensierten Wirklichkeit zu transzendieren versucht. Jede Form des Theaters ist in ihrem Umgang mit dieser Differenz zwischen virtueller Bühne und Wirklichkeit zu begreifen. Theater spielt sei je auf dieser heißesten Schnittstelle bis hin zum jüngsten Theaterskandal, der von dem Schauspieler Thomas Lawinky dadurch ausgelöst wurden, als er den Chef-Kritiker Gerhard Stadelmaier beschimpfte und ihm sein Notizheft, die Machtinsignie des Kritikers, wegnahm. Der nicht minder machtbewusste Lawinky wurde für diese brutistische Wirklichkeitsverwirrung belohnt, das Ionesco-Stück „Das große Massakerspiel oder Triumph des Todes“ vom Frankfurter Schauspiel in „Being Lawinky“ mit dem Hinweis auf die „Variationen über das Absurde“ eigens umbenannt. Absurder noch als das absurde Theater selbst, aber stringent in der Theaterlogik konstruierter Wirklichkeit: Die Grenzverletzung, Niklas Luhmann würde mit Georg Spencer-Brown von Re-Entry sprechen, kehrt in den resakralisierten Theaterraum zurück. Dieses Leben der Anderen hat wohl von ferne auch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR gespürt, als es Lawinky für seine IM-Tätigkeit den Decknamen „Beckett“ verlieh. Es gibt jedoch kein wahres Theaterleben jenseits der Bühne, selbst wenn in seinen drastischsten Formen, etwa dem in die Jahre gekommenen Orgien-Mysterien-Theater von Hermann Nitsch, Otto Muehl et alii, die Kraft der vormals so mächtigen Symbole durch das Reale wiederbelebt werden soll. Wenigstens Tierblut soll den Wirklichkeitsschauder des wieder erweckten Rituals belegen, Menschenopfer gibt es bislang nur bei Theaterschließungen. Auch bei Frank Castorf regieren echte Substanzen und drastische Wirklichkeitssurrogate von Kartoffelsalat über Theaterblut bis hin zu unfreiwillig verspritztem echten Blut (Tito-Darsteller Marc Hosemann im Stück „Kokain“). Doch gibt es überhaupt ein wirkliches Leben im künstlichen? Der "effet de réel" (Roland Barthes) ist längst vor dem so angestrengten Provo-Theater der diversen Körperflüssigkeiten bereits die reale Anwesenheit des Schauspielers. Der Atem des Schauspielers, sein Körper, die Live-Situation sind die ältesten Wirklichkeitsbelege, die Antonin Artaud für das „Theater der Grausamkeit“ reanimieren wollte. Diese Leiblichkeit im realen Raum ist die vorzüglichste Eigenschaft des Theaters, im imperialen Kampf um Aufmerksamkeit gegenüber elektronischen Aufzeichnungs- und Verbreitungsmedien eine Nische zu behaupten. Für Zuschauer ist das die älteste Kondition ihrer Beteiligung, vor jeder inszenierten Grenzverletzung. Das Publikum verliert bei der Uraufführung von Friedrich Schillers „Die Räuber“ 1782 im Nationaltheater Mannheim völlig die Fassung, die eben nur scheinbar durch das Heterotop „Theater“ gewährleistet wird. Rezeptionsanfänger prügeln immer wieder den Schauspieler mit der bösen Rolle, der sich dahinter nicht verstecken soll. Franz heißt die Kanaille! Das ist der Preis der Mimesis, von der sich Aristoteles die seelische Läuterung versprach. Georg Simmel warnte 1909: „Der Schauspieler hat die viel größere Aufgabe, den Zuschauer dauernd vor dem Überschreiten der Kunstgrenze zu behüten, zu dem gerade seine spezifische Aufgabe: die volle Versinnlichung des Kunstinhaltes, dauernd verführen möchte.“ Diese Warnung, die Bertolt Brecht später variiert, wird nicht ernst genommen. Auch in seinen reflektierten Zugängen entfaltet sich das Theater auf dieser Schnittstelle von Wirklichkeit und Künstlichkeit. Die Materialität des Theaters ist der Versuch, immer wieder die zuvor ausgetriebene Wirklichkeit zuzulassen oder sie sogar zu überbieten. Obszönitäten, Hässlichkeiten auf der Bühne sind also nicht nur Wahrnehmungsfallen, Tabubrüche, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Medienphänomenologisch geht es zugleich um die Induktion von echtem Leben, um Wirklichkeitszertifikate des Theaters, wenn Schauspieler sich in diversen Lebensvollzügen leibhaft demonstrieren. Das Theater schreit permanent nach Wirklichkeit und will in diesem schärfsten Antagonismus erhört werden. Aristoteles, der das Lesen von Tragödien für ausreichend hielt, die Katharsis zu finden, wird auf dieser Bühne endgültig ausgetrieben. Echt, unecht, als ob, der Wechsel zwischen Wirklichkeitszuständen, das Spiel an der Rampe, die Live-Form, die doch zugleich idealisch und erhaben ist. Das Theater hat seine Wirklichkeit in vielen Varianten präsentiert: als moralische Lehranstalt, episches Theater, Theater der Grausamkeit, Antitheater, Theater der Unterdrückten. Allen diesen so vorgeblich heterogen erscheinenden Konzepten ist gemeinsam, dass der Zuschauer erfasst wird, medienkompetenziell professionalisiert wird bis selbst der Rollentausch von Schauspieler und Publikum eine Option für die entfesselte Bühne wird. Das „Diesseits“ wie „Jenseits“ der Rampe wollte Artaud kurzerhand verabschieden: „Wir schaffen Bühne wie Zuschauerraum ab.“ Sind das im Vorschein virtueller Identitäten, die sich jeden transgressiven Charakter genehmigen, nun noch echte Wirklichkeitserschließungen des Theaters oder nur müde mediale Spiele?

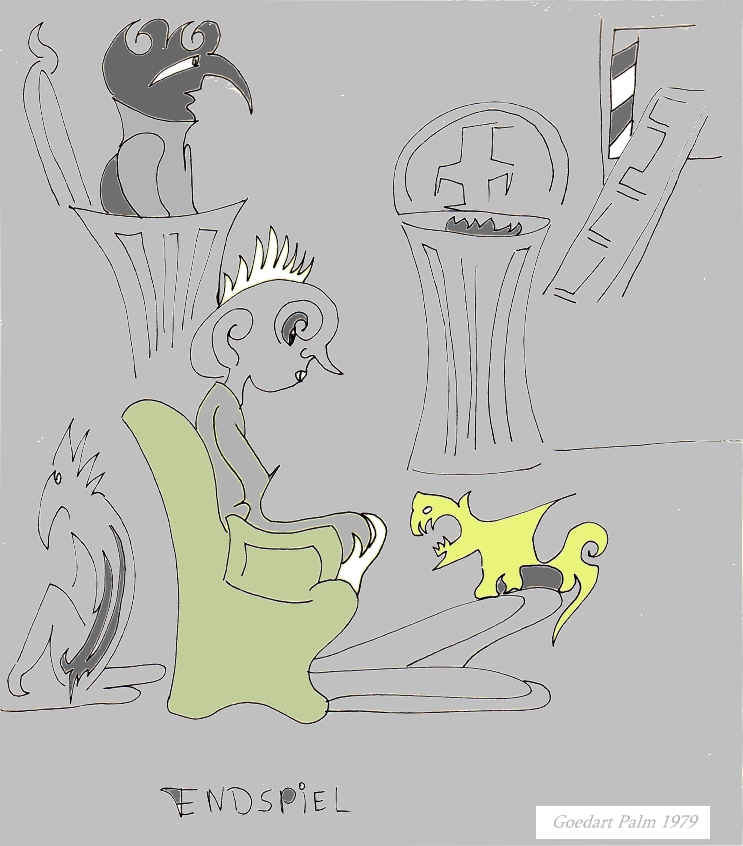

Wo aber Gott nicht ist, wächst die Komik auch Endspiele sind im Schachspiel gleichsam mechanische Räderwerke, die eine Partie zwingend finalisieren. Die unzähligen Varianten des Anfangs, die komplexen Stellungen reduzieren sich auf das – für den Meister oder Computer – Vorhersehbare, weil die Spielmuster festgelegt sind. Becketts Entscheidung für diese eher undramatische Spielphase, nicht nur als Titel eines Stücks, sondern als Dramenform, passt zur Rigidität der Figuren und ihrem katatonen Handeln, das nicht kategorial vom Nichthandeln zu unterscheiden ist. Adorno wies zu Recht darauf hin, dass bei diesem Endspiel offen bleibt, wie es endet. Im Prinzip verlieren in Becketts Variante alle Beteiligten, selbst das alte Machtspiel als Surrogat der enttäuschten Sinnsuche ist fad geworden. Jeder für sich und Gott gegen alle. Es hieße in den narrativen Labyrinthen, durch die sie irren oder in denen sie verharren, noch an irgendeine Geschichte zu glauben, wenn es ein wirkliches Ende gäbe. Es wurde zur Signatur Becketts, Zustände zu beschreiben, die sich wie in einer Schrödinger-Box nicht mehr zwischen Sein und Nichtsein entscheiden. „Tot“ oder „lebendig“ werden ins Becketts Schattenreich zu Äquivokationen, die für das menschliche Selbstverständnis und seine genetisch-stammesgeschichtliche Programmierung verstörender nicht sein könnten. Wie soll man diese Kondition bezeichnen, wenn das Subjekt seine Subjektivität verloren hat, aber nicht aufhört, davon zu stammeln, um im nächsten Satz zu dementieren, was doch gerade noch wahr schien? Nach dem Endspiel ist das Theater aus, das auf der Bühne und das im Leben. Endspiele kennt die Kunst des 20. Jahrhunderts indes so viele, dass die Verkündung des Endes der Kunstgeschichte geradewegs zum Garanten ihres Überlebens wurde. Kasimir Malewitschs „Schwarzes Quadrat“ oder Marcel Duchamps Readymades sind auch im Blick auf den späteren Minimalismus, den die motivierten, als künstlerische Endspielvarianten kaum zu überbieten, respektive zu unterbieten. Die Institution Kunst hat das nicht allzu sehr berührt, was immerhin die Wirkung des Rezepts „Institution“ gegen Melancholie belegt, das Arnold Gehlen für besonders probat hielt. Marcel

Duchamp spielte mit Samuel Beckett Endspiele. Als tendenzieller Profi war

Duchamp der bessere Spieler, der ein Schachtheoriebuch (zusammen mit

Vitali Halberstadt) „Opposition und Schwesterfelder“ verfasste und an

Meisterturnieren teilnahm, die ihm wohl wichtiger wurden als die Kunst,

die mit seinem artistischen Spiel zum Ende ihrer Geschichte gelangt war. „From

my close contact with artists and chess players I have come to the

personal conclusion that while all artists are not chess players, all

chess players are artists”, erläuterte er 1952 explizit all jenen, die

sein Schweigen für überbewertet hielten. Wie

also Endspiele spielen, wenn alles schon zu Ende ist? Wird Hamlet auf den

Nullpunkt, wie es Adorno formuliert, heruntergefahren: „Krepieren oder

Krepieren, das ist hier die Frage.“ Solange gespielt wird, auf der Bühne,

im Theater, im Leben, solange wird das Krepieren aufgeschoben, solange

muss gelebt werden, wenn man nicht so stoisch wie folgenlos das Leben

selbst als Sterben bezeichnet. Das „Negativ sinnbezogener

Wirklichkeit“ (Adorno) reicht nicht zum wahren Nichts hin, sondern ist

eine „tabula rasa“, die anders, mit komischen, grotesken, absurden,

subversiven, improvisierten Mitteln weiter bespielt werden will. Friedrich

Dürrenmatt beschied der Welt, sie sei zwar grotesk, aber nicht absurd. Zu

diesen Bedingungen muss weitergespielt werden. Es gibt gerade kein letztes

Endspiel, zu dem Adorno Becketts Weltverwerfungen mutieren ließ. Es geht

bei Beckett nicht nur um Spiele, die die Schwundstufe bürgerlicher

Existenzen vorführen, wie es der gesamten Beckett-Interpretation in der

Nachfolge Adornos erschien. Beckett treibt mit Entsetzen Scherz und ist

als genuiner Clown ernst (sic) zu nehmen, ohne dass die

Unterscheidung von „Ernst“ und „Spaß“ noch alten Begriffen

folgte. Wenn das Leben in seiner Absurdität schon immer komisch ist, muss

dieses Wissen Becketts auf neue Spielvarianten bezogen werden, vor allem

in solchen Zeiten, in denen die alten Spielauffassungen nur noch vom

Verderben künden. Becketts gewaltiger literarischer Erfolg begann mit dem Lachen seines zukünftigen Verlegers Jérôme Lindon, der „Molloy“ so hochkomisch empfindet, dass er sich fortan dem Werk Becketts verschreibt bis hin zur stellvertretenden Entgegennahme des Nobelpreises 1969 für den publikumsscheuen Autor. Wer dieses Lachen nicht versteht, versteht Beckett nicht: „Man hat so lange das Schlimmste vor sich, bis es einen zum Lachen bringt.“ (Mirlitonnades). Das Lachen, das hinter dem Kalauer steckt, ist zwar beschädigt, wie Adorno zu Recht konstatiert. Der Humor der Clowns ist aber nicht nur die Regression, als „ästhetisches Medium veraltet“, widerlich und ohne „Versöhnung“ zugleich. Allein der versöhnende, augenzwinkernde Humor selbst ist lächerlich geworden, das Lachen in und nach der Verzweiflung wird zu einem Remedium, das alte Heilgeschichten noch nicht kannten. „Die Ironie des Dichters ist die negative Mystik der gottlosen Zeiten“ (Georg Lukács). Es bleibt eine wie immer auch vergebliche Selbsterhöhung des Dichters über die lädierten Verhältnisse mit komischen Mitteln. Becketts Komik entspringt daher nicht nur der Verletzung, sondern ist zugleich ironischer Widerstand gegen Verhältnisse, die hoffnungslos erscheinen, aber eben nicht gegen andere ausgetauscht werden können. Die „Mimesis ans Verhärtete“ (Adorno) ist ein ironischer Gestus, der mit der Spannung von Identischem und Nichtidentischem spielt. „HAMM: Die Natur hat uns vergessen. CLOV: Es gibt keine Natur mehr. HAMM: Keine Natur mehr! Du übertreibst.“

Das postexistenzialistische Lebensgefühl provoziert Seinsweisen, die längst

nicht nur mit den enttäuschten Frohbotschaften hadern. Man entfremdet

sich auch der Entfremdung, enttäuscht sich über die Enttäuschung, bekämpft

das Absurde mit absurden Mitteln, ohne in das Pathos oder den Gestus der

Revolte von Albert Camus verfallen zu müssen. Adorno reduzierte Becketts

Text dagegen auf das „Inkommensurable“, das die Philosophie in den

Begriff verräumt und dessen Wahrheit unterschlägt. „Die Worte

klingen wie Notbehelfe, weil das Verstummen noch nicht ganz glückte, wie

Begleitstimmen zum Schweigen, das sie stören.“ Goedart Palm

|

Welche

Wirklichkeit inszeniert Beckett? Es wurde gesagt, dass der Dramatiker

seine Stücke gegen die Wirklichkeit abdichtet. Der Realismus Balzacs,

dessen Wirklichkeitserschließung Karl Marx so sehr bewunderte, war ihm

zutiefst zuwider. Bereits die puristischen Bühnenbilder, diese Nichtorte

der Leere, signalisieren, dass die Wirklichkeit im „Hier und Jetzt“

auf ein Fast-Nichts geschrumpft ist. Insoweit besitzt diese Wirklichkeit

atopischen Charakter, sie findet keinen Ort mehr, oszilliert zwischen

verschiedenen Realitätsgraden und ist hüben wie drüben gleich

furchtbar. „Jenseits ist... die andere Hölle“, weiß

Hamm und definiert damit ein Diesseits, das sich in seinem ontologischen

Status nicht vom Jenseits unterscheidet. Wirklichkeitsdemontage und

Wirklichkeitskonstruktion sind aber keine echten Antinomien, wenn man

Francesco de Sanctis folgt, dessen Motto Beckett geläufig war: „

Welche

Wirklichkeit inszeniert Beckett? Es wurde gesagt, dass der Dramatiker

seine Stücke gegen die Wirklichkeit abdichtet. Der Realismus Balzacs,

dessen Wirklichkeitserschließung Karl Marx so sehr bewunderte, war ihm

zutiefst zuwider. Bereits die puristischen Bühnenbilder, diese Nichtorte

der Leere, signalisieren, dass die Wirklichkeit im „Hier und Jetzt“

auf ein Fast-Nichts geschrumpft ist. Insoweit besitzt diese Wirklichkeit

atopischen Charakter, sie findet keinen Ort mehr, oszilliert zwischen

verschiedenen Realitätsgraden und ist hüben wie drüben gleich

furchtbar. „Jenseits ist... die andere Hölle“, weiß

Hamm und definiert damit ein Diesseits, das sich in seinem ontologischen

Status nicht vom Jenseits unterscheidet. Wirklichkeitsdemontage und

Wirklichkeitskonstruktion sind aber keine echten Antinomien, wenn man

Francesco de Sanctis folgt, dessen Motto Beckett geläufig war: „