|

|

|

Notizen, will sagen Blogs - Goedart Palm - Archiv Verdikte >> http://webdiarium.blogspot.com/ |

|

Von der Jakobsleiter zum Düsenjet (Anselm Kiefer)

Zu der Ausstellung: Am Anfang - Anselm Kiefer. Werke aus dem Privatbesitz Hans Grothe 20. Juni bis 16. September 2012 Anselm Kiefers Malerei ist mächtig, groß, brutistisch, erdig, rostig... Sollen wir sie loben? Ein Problem dieser Malerei ist die allpräsente Symbolik. Als ob wir es nicht gewusst hätten, wird noch semantisch markiert, was vielleicht eine Interpretation ermittelt hätte. Kiefer hilft hier dem Betrachter immer nach. Symbole gehören per se zum Instrumentarium der malerischen Sinnvermittlung: Eine Blume, die Liebe oder Glauben symbolisiert, eine Waage, die allegorisch die Gerechtigkeit signiert. Das ist ein Standardverfahren, das nicht zwingend dadurch desavouiert wird, dass Symbole subjektivistisch interpretiert, modifiziert oder gar konterkariert werden. Warum aber beschleicht mich der Eindruck, dass diese Malerei ihre Symbole aufdrängt? Warum entsteht der Eindruck, dass diese Symbole aus Schwermetall sind, sich dann aber bei näherem Zusehen in Beliebigkeiten verwandeln? Sicher führen mythengeladene Symbole zu mehr oder weniger wilden Assoziationen. Irgendwie und irgendwo quillt hier dickflüssig Geschichte in ihren zahllosen Bezügen hoch. Wenn alles wichtig wird, ist das Risiko hoch, dass nichts wichtig ist. Hier erleben wir ein altes Dilemma der Kunst. Das Kiefersche Bilderleben zwischen Katastrophe, Untergang und Neubeginn macht einen so zufälligen wie kalkulierten Eindruck zugleich, ohne dass bereits für die Verifikation des künstlerischen Genies halten zu wollen. Hier entstehen permanent projektive Räume, in denen man von Symbolen erschlagen wird, die selbst so massiv gestaltet sind, als müsse man ihrer schwindenden Verbindlichkeit mit den massig-massiven Formen widersprechen. Hinter dem Teutonisch-Titanischischen versteckt sich das preußisch Bürokratische. Kennen wir die Besucher irgendwelcher Ausstellungen mit ihrem "Ach, wie schön" geht es hier (scheinbar) in die andere Richtung: "Ach, wie schrecklich, wie erhaben, wie..." Ja, wie eigentlich? Es ist ein gemalter Jargon der Eigentlichkeit. Es ist so - im mehrfachen Wortsinn - schrecklich authentisch, dass man es nicht glauben mag. Einfach gesprochen: Wir erleben den Höhenflug einer Prätentionsmalerei, die sich so wichtig und unmittelbar nimmt, dass wir ihre offiziellen Akzeptanzen gut verstehen können. Goedart Palm |

|

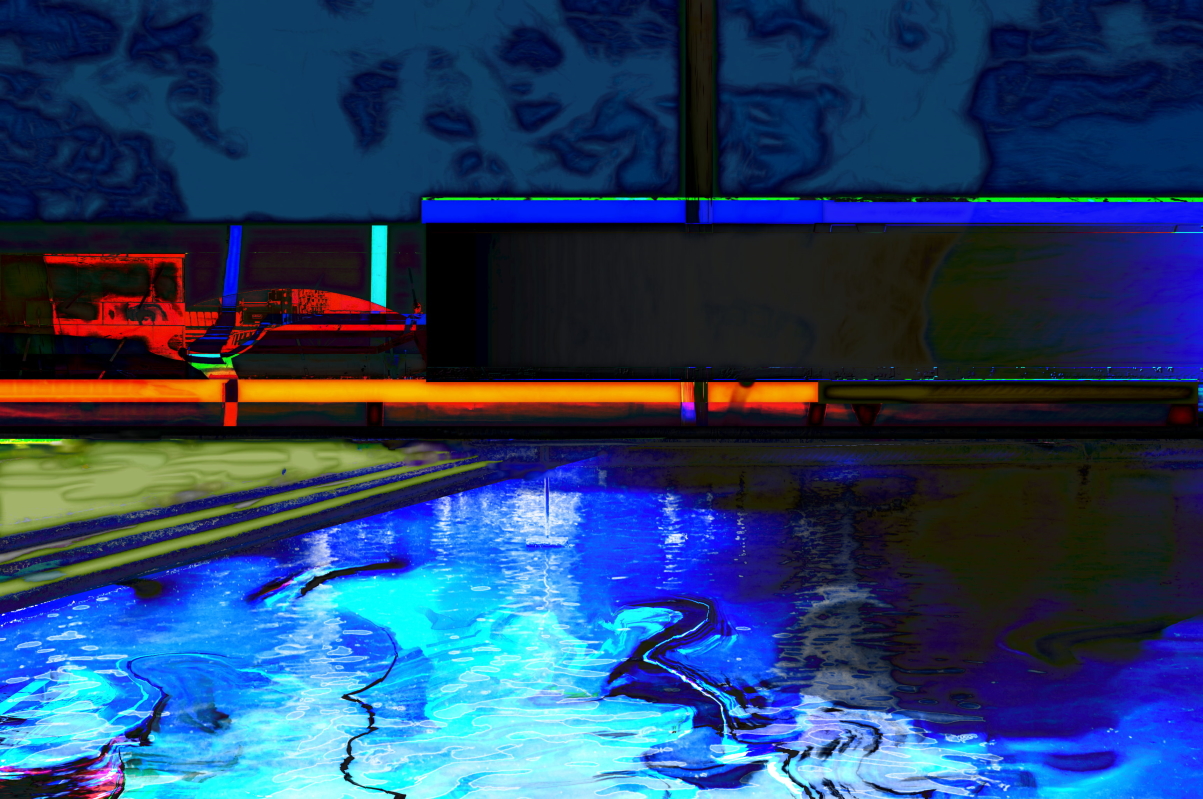

Pool at Night (Tribute to David Hockney)

|

|

Von Magnet bis zu Magenta - Spiegel Online "Barcelona als Anziehungsmagent für Künstler" heißt es in einer Bildunterschrift im Oktober 2007 bei SPIEGEL ONLINE. Im Online-Journalismus drehen sich die Wörter schneller, als es sich Gutenberg je hätte vorstellen können. Das Medium läuft seiner eigenen Semantik weg. Die Unsinnsproduktion allein macht Sinn, weil es sich nicht lohnt, für immer kleinere Leserkreise noch sorgfältig zu arbeiten. Die Verluderung des Lesers ratifiziert die semantische Destruktion. Fehler sind normal, orthografische Normalität ein Fall für den Duden. In diesem Sprachlabor entsteht dann der "Anziehungsmagent", für Künstler und Literaten zweifelsohne interessant. Seine Kraft wurde gedoppelt, seine Farbe ahnen wir von Ferne.Maschinenwinter mit Bodenheizung "Es sind bekanntlich nicht die Maschinen, die Maschinen einstellen, sondern Menschen, die Maschinen bauen und einsetzen. Daher ist es nicht länger hinzunehmen, daß Maschinen die Lebensverhältnisse zunehmend verschlechtern, obwohl sie im Ursprung dazu gedacht waren, diese zu verbessern", heißt es im Klappentext der edition unseld zu Dietmar Dath, Maschinenwinter. Das soll, wie es der Untertitel verheißt, eine Streitschrift sein, die mich schon erreicht hat in der Sedimentierung des zitierten Klappentextes. Diese zwei Zeilen sind so entsetzlich, so schief, so unsoziologisch, dass mir der Vormittag verhagelt ist. Schon bin ich bereit, eine Ablasssumme zu zahlen, wenn ich diesen Maschinenwinter überdauern darf, ohne ihn lesen zu müssen. Vielleicht ist Daths Text ja erträglicher als diese potenzlosen Werbezeilen, aber ich bin zu alt, um zu riskieren, dass meine Nachtruhe durch Nachfolgesätze dieser Qualität fundamental beschädigt werden könnte.Edition Unseld Die Edition Unseld wirbt in diesen Tage mit diesem Titel: "Komplexitäten - Warum wir erst anfangen, die Welt zu verstehen" Sandra Mitchell. Da soll wohl auch das spezifische Motto der Edition sein, die bereits dadurch zu verstehen gibt, dass man dem alten wie neuen Aufklärungsdiskurs ergeben folgt. Was auch sonst,könnte man fragen. Hier dürfte indes ein Missverständnis vorliegen, das nicht nur den Suhrkamp-Verlag und den Versuch einer verlegerischen Kontinuitätspolitik trifft, sondern längst die Wissensgesellschaft annagt. Menschen haben die Welt nie verstanden, weil "Welt" schon ein unbegreiflicher Begriff ist und weil Menschen als Teil dieser "Welt" auch nicht irgendwann außerhalb, gleichsam archimedisch auf die Welt herabsehen. Ein Argument ante hominem wiegt vielleicht aber noch schwerer als das Zirkularitätsargument. Der Mensch ist ein bescheidener Rechner, was wenig mit der Komplexität zu tun hat, die die Welt und eben nicht der Mensch verarbeiten kann. Ein gelungener Weltaufenthalt, um es pragmatischer zu formulieren, hat nur lose Bezüge zu menschlichem Weltverstehen. Die Parole der Zukunft, wenn man noch Parolen ausgeben darf, könnte eher lauten: Lernt zu begreifen, dass ihr die Welt nicht versteht. Je komplexer die Verhältnisse werden, einschließlich der notwendigen Strategien, mit Komplexität umzugehen, desto weniger begreift der Mensch. Menschen können in vielen komplexen Bereichen nicht mitdenken, sondern nur handeln, etwa in dem Ergebnisse verknüpft oder zerlegt werden. Mit Begreifen hat das nichts zu tun. Die Edition Unseld könnte auf dem dem falschen Gleis liegen. Aber warum sollte das nachhaltig Lesern auffallen, die eben begreifen möchten und sich ihre Wirklichkeit so bereiten, wie es ihrer kognitiven Selbsteinschätzung entspricht.Anselm Kiefer und der Frieden im Deutschen Buchhandel Literatur ist im Zeitalter medientechnologisch hochgerüsteter Gesellschaften ein fragiles Kulturressort geworden, das Mühe hat, seinen "ontologischen" Status zu bewahren, während es zwischen Fernsehen, Hörkassetten und dem allgegenwärtigen Internet alte Ansprüche verteidigt, die bereits in relativen Blütezeiten nicht eingelöst wurden. Doch noch folgt auf die Verteidigung der Angriff: Dem starkdeutschen Maler Anselm Kiefer wird der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Warum nun dieser Maler mit Literatur und Frieden assoziiert werden soll, mag die Jury wissen. Uns erscheint es so, als wäre der Medienbruch kalkuliert. Weder auf die Literatur noch das Buch, weder auf die Malerei noch die politische Semantik kann man sich verlassen. Verlassen allein kann man sich auf Aufmerksamkeitsqualitäten, die in diesen Brüchen und Erwartungsenttäuschungen liegen. Solchen Kriterien zufolge kann man auch George W. Bush diesen Preis verleihen, weil der unselige Irak-Krieg, wie übrigens die meisten Kriege, zur Reflexion über den Frieden beitragen mag. Jeder Schock, jede Irritation sind in Aufmerksamkeitsgesellschaften geeignet, Reflexionen auszulösen. Anselm Kiefer ist eine Variable in diesem Spiel, das kleine Szenen milde unterhält. Den Preis hätte man auch den Insassen von Guantanamo Bay widmen können, das hätte allerdings Unfrieden gestiftet und so weit will nun keiner gehen. Dieser Preis ist völlig belanglos, eine Posse für moralische Korrektheit mit einem leicht ironisierten Spielbein. Der Friede als echtes Anliegen kommt hier nicht vor, weil die Selbstinszenierung des Preises dafür zu behäbig seriös erscheint. Anselm Kiefer als Säulenheiliger des etablierten Kunstbetriebs (gibt es einen anderen?) verleiht dieser Honoratiorenveranstaltung auch nicht den "kick", den der Frieden in kriegerischen Zeiten gut brauchen könnte. Die 21. Print-Ausgabe des Brockhaus von 2006 könnte nach jüngeren

Presseerklärungen des Verlages die letzte sein. In memoriam Peter Rühmkorf, ca. 1997 geschrieben: "Wir brauchen keinen Gott" heißt der Bestseller von Michel Onfray. Das klingt gegenüber Nietzsches Wort vom Tod Gottes eher moderat. Moderat sind auch die Erkenntnisse Onfrays. Onfray sammelt im Zeichen der klassischen Aufklärung Fakten gegen die Weltreligionen, die nicht ganz neu, in einigen Momenten allzu bekannt sind. Das wäre noch kein Mangel, wenn Onfray erklären könnte, warum diese hysterischen Irrtümer, wie er sie klassifiziert,trotz der überbordenden Vernunfterkenntnis so erstaunlich lebensfähig sind. Onfray ist an dieser zentralen Stelle kein Philosoph, sondern selbst ein (erträglicher) Eiferer, der die dringend notwendige funktionale Theorie nicht liefert, die erläutern würde, warum Realitätsverzerrungen und - verkennungen notwendig sind, um die Welt erfolgreich zu meistern - einschließlich Todesliebe und Amoralität. Das kann man bei Niklas Luhmann teilweise lernen, indes ist dort der Abstraktionslevel mitunter ein Hindernis, die Funktionen deutlicher zu konturieren. Onfray belässt es jedoch bei der intuitiven Vermutung des Lesers, dass er Religionen nur in ihrer Dysfunktionalität begreift und damit ihre Energien mit der leicht angestaubten Kategorie "Hysterie" verfehlt. Religionskritik ist nur möglich, wenn man die Funktion(en) der Religion umfassend definierten kann und die sozialen Funktionen mindestens ebenso sehr analysiert wie die vordergründig emotionalen Wirkungen, die so für Menschen so attraktiv machen. Blogs und das Ende der Demokratie Friedrich Nietzsche meinte, noch ein Jahrhundert Leser und der Geist selbst wird stinken. Ist es so gewesen? Meine Prognose: Noch einige Jahre Blogs und Meinungen werden so bedeutungslos sein, wie es die Theoretiker der demokratischen Öffentlichkeit nie glauben dürften. Wenn alles Meinung ist, hat Meinung keinen Wert. Eine Meinung, die nicht wenigstens prätendieren kann, wichtig, exklusiv, informationsdurchdrungen zu sein, ist nicht mal als Ramschware geeignet, "gekauft" zu werden. Die große klassische Idee der diskursiven, aufgeklärten Bürgerlichkeit wird in den "Blogs" endgültig ruiniert. Die Demontage der Demokratie wird in den "Blogs" vorbereitet, während unsere wohlmeinenden Beobachter meinen, hier wäre der Königsweg zu direkter Volksbeteiligung vorbereitet.Moralische Empörung light - Beenhakker Die polnische "Super Express" präsentiert laut SPIEGEL online eine Fotomontage: Der Coach der polnischen Nationalmannschaft Beenhakker präsentiert die abgetrennten Köpfe von DFB-Kapitän Michael Ballack und Bundestrainer Joachim Löw in seinen Händen. Okay, ist geschmacklos. Aber wie reden denn die Fans? Jede moralische Empörung fällt hier auf sich selbst zurück, denn Fußball war nie weit von solchen Fantasien entfernt.Niemand kann mir sagen, dass dieser Nachname nicht das Ergebnis einer strategischen Namensänderung ist. Der Name ist Programm. Es ist nur noch eine kurze Weile, dann wird diese und jene und überhaupt jede Technik da sein. Das ist zwar vermutlich wahr, aber eine qualitative Aussage wird daraus längst nicht. Alice Schwarzer, Emma und der Rest der coolen Gang "Emma" macht an sich im drögen deutschen Blätterwald Sinn. Die fetten Jahre sind zwar vorbei, weil der Feminismus wohl bestimmte Allianzen und Milieus braucht, um zur rechten Geltung zu kommen. Aber das ist längst kein Grund, ein kleines Dorf in Gallien oder sonstwo aufzugeben. Wenn aber Frau Schwarzer durch ihre rigide Redaktionspolitik die milden Sympathien der Öffentlichkeit zu verscherzen droht, ist das erstaunlich, weil man dem Feminismus respektive den vormals so selbstbgewissen Sachwaltern der "Emanzipation" doch immer auch strategische Selbstreflexionen unterstellt hat. Emma und Emanzipation heißt also jetzt, sich von Frau Schwarzer zu emanzipieren, was deren ureigenstes Interesse sein müsste. Es sei denn, sie wäre sich untreu geworden. Dann aber gibt es schon gar keinen Grund, auf Rebellion zu verzichten."Der Fall Telekom erschüttert die Republik" "Der Fall Telekom erschüttert die Republik", erklärt der SPIEGEL ONLINE am 30.05.2008 der Nation. Jeder möge sich prüfen, ob er denn erschüttert ist. Passiert nicht das, was wir ohnehin und nicht nur im Fall der Telekom jederzeit vermuten? Wir leben in einer Informationsgesellschaft, die obsessiv mit Daten umgeht. "Beobachtung" ist, wenn wir etwa der Soziologie folgen, das Paradigma der Gesellschaft bzw. der richtigen Erkenntnismethode schlechthin. Wir beobachten, Ihr beobachtet uns, wir beobachten, wie ihr uns beobachtet habt, ad infinitum. Das erschüttert niemanden, von der moralisch inszenierten Zwangsentrüstung einmal abgesehen. Dieser Antagonismus von informationeller Selbstbestimmung und Datenfetischismus ist längst aus dem Lot, ohne dass diese Tendenzen mit dem traditionellen Vokabular noch zu fassen wären. Niemand ist entrüstet, wäre es anders, gäbe es "YouTube" et. alii nicht.Harald Schmidt & Oliver Pocher Zugegeben, Harald Schmidt hat mich nie sonderlich interessiert, der Humor erschien mir zumeist zu kalkuliert und wer zudem noch Gagschreiber beschäftigt, könnte selbst ja erheblich weniger komisch sein als seine oder wessen Witzchen. Doch Schmidt besitzt Rhetorik. Er formuliert Sätze und glaubt an das Apriori, dass er komisch, pointiert oder zumindest präsent sein wird. Dieses Apriori verleiht ihm Kraft, oder auch umgekehrt. Pocher ist unsicher, von der ersten Minute an. Konserven gelingen ihm, doch in der Show selbst kommt er vom Image des eher unbeholfenen Lehrlings nicht weg. Seine Witze haben die mitlaufende Frage: "Findet ihr das komisch?" Und Pochers ehedem präpotente und heute wenig prägnante Rhetorik lässt diese Frage nicht rhetorisch zur Pointe aufschließen. Er weiß offensichtlich nicht mehr, was er von sich selbst halten soll. Viel hält er wohl nicht von sich, zumindest nicht neben Schmidt, der doch durch einen jugendlichen Provokateur gelockt werden könnte. Hier jedoch findet keine Begegnung statt, es erscheint nicht einmal einstudiert, sondern hier sind zwei, die ein Programm absolvieren und die Unsicherheit des einen beschädigt die relative Souveränität des anderen. Erstaunlich, dass dieses Duo seine eigene Daseinsberechtigung nicht längst selbst bezweifelt und Konsequenzen zieht.Das Tao des Warren Buffet? Früher gab es schon Taoisten an der Wall Street, aber der obige Titel ist schon wieder einsatzfähig, weil das Gedächtnis der Mediengesellschaft, so lange es von Menschen dominiert wird, extrem schlecht ist. Witze werden wieder bartlos. Also auch dieses Tao, was nur die eitle Nobilitierungssucht einer Kaufmannsgesellschaft belegt, die Weisheit da verankert, wo ihre Weisheit eben liegt - oder auch nicht. Wer Geld macht, ist weise. Das Tao des Geldes, so banal wie ein Ying-Yang-Symbol für einen Geldspielautomaten. Der Prozess des Abfalls von vormals als geistig gehandelten Werten ist viel weiter gediehen, als man sich das eingestehen wollte. Das wäre gut zu verschmerzen, wenn nicht die Wiederkehr dieser Werte auf der Schwundstufe ihrer Bedeutung drohte. Reicht es nicht, Warren Buffet zu bescheinigen, dass er eine Intuition für kapitalistische Gewinne hat? Warum muss das ohnedies schon trivialisierte Tao nun auch noch an diese Front der Mammonitis? Wir leben noch tief in Talmi-Welten. Möge uns der Titel erspart bleiben: Mit dem Tao gegen semantische Armut.

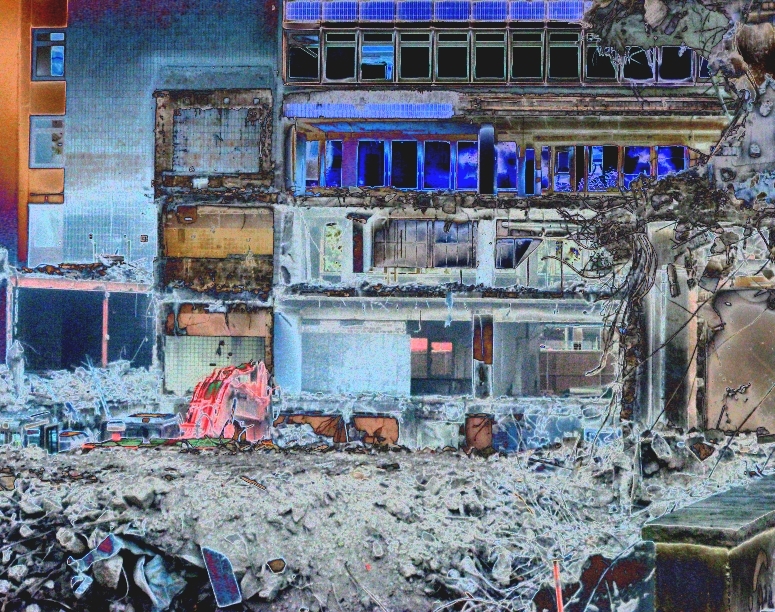

Phantasialand - wirklicher als die Wirklichkeit Für Jean Baudrillard ist Disneyland das reale Amerika. Zu

sagen, das Phantasialand bei Brühl sei die Realität,wäre

eine blasse postmoderne Geste. Doch etwas ist in

Baudrillards Diktum auch hier zu retten: Denn der in den

sechziger Jahren gegründete Märchenpark existiert nicht

mehr, hier geht es zuvörderst um Dynamik,

Geschwindigkeitserlebnisse, die alles in den Schatten

stellen sollen, was sonst verfügbar ist: "Als

Schatzsuchende von Talocans Sonnenstein erfährt man dessen Zum Paradox ästhetischer Bewertung Nachdem die ästhetische Bewertung als normative Kategorie abgeschafft worden war,schien diese Frage zum "arcanum" der Ästhetik zu werden. Warum einer wusste, dass es diese und nicht jene Kunst war, die zu achten, zu beachten sei, war Teil einer Auguren- bzw. Geheimwissenschaft. "Kunst" als System muss diese Frage nicht mehr stellen. Es ist völlig gleich-gültig, welche Objekte Kunststatus genießen, so lange gewährleistet ist, dass es solche Objekte gibt, sie zirkulieren, also interpretiert und verkauft etc. werden können. Wenn dieses System stabil ist, können sich die Teilnehmer wieder ästhetische Kriterien, die zuvor keinen Geltungsanspruch gehabt hätten, leisten. Das ist das Paradox: Die Kunst verliert verbindliche Werturteile, zirkuliert nur noch um sich und nun können die vormals obsoleten Kriterien wieder eine neue alte Bedeutung gewinnen. Die demontierte Ästhetik erlaubt wieder privatistische Anwendungen, simple Geschmacksurteile: "Ich mag dieses oder jenes." In dieser Wandlung besteht selbst die Möglichkeit, dass Ästhetisierungen im Sinne eines verfeinerten Geschmackurteils wieder zulässig werden. In der Selbstreproduktion der Kunst, die letztlich nur darin besteht, Kunst von Nichtkunst kriterienlos zu bestimmmen, dürfen auch ästhetische Werte, ohne sich exponieren zu müssen, wieder eine Geltung reklamieren.Eurovision Song Contest - Ein bisschen einschlafen, ein bisschen ausschalten Die Vision liegt auf der Hand (Ohren zu!): Wenn dieser Contest selbst nicht mehr die Chance hätte, als Marginalie beachtet zu werden, könnten wir von avancierter Medienkompetenz sprechen. Ein Musikwettbewerb, der nicht trennscharf von einer Sportveranstaltung zu unterscheiden ist und Musik als Inszenierungsspektakel verramscht, hat keinen Anspruch, der zu rechtfertigen wäre. Spricht etwas dagegen, diese Veranstaltung in den Diskussionszusammenhang "Gewalt und Medien" einzubeziehen?Germany's next Topmodel - by (wie übersetzt man das?) Heidi Klum Germany's next Topmodel. Nicht der anglophone Klang stört uns, sondern der Umstand, dass nichts, aber auch gar nichts mitzuteilen ist. Das Drama will nicht gelingen, weil es im Prinzip so aufregend wie die Frage ist, wer das nächste Schuljahr wiederholt. Das Fatum wird als beherrschbar geschildert, wenn nur die Leistung stimmt. Das ist die älteste Mär dieser Gesellschaft, wie unzählige Katastrophen lehren, fundamental unrichtig. So also sollst du Schönheit als Leistung internalisieren, was wiederum wunderbar paradox ist. Schönheit, das ungerechte Geschenk, wird über das Leistungsprinzip mit der Gerechtigkeit kurzgeschlossen. So stimmen die Werte wieder überein, innere wie äußere werden synchronisiert. Selbstverständlich ist das die Ideologie schöner Menschen, die anders Selbstverständnisprobleme hätten, weil ihre Leistung keine wäre. So aber steht Heidi Klum für ein Prinzip, das weiland Fabrikherren oder arrivierte Tellerwäscher vertreten haben. Es geht, mit einem Wort, um einen Verlust: Den Verlust der begründungslosen, nicht rationalisierbaren Schönheit und der Ungerechtigkeit einer Welt, die einige schön und andere nicht sein lässt. Heidi Klum will das vergessen machen, was das Format so bedürftig werden lässt, dass dessen Zukunft auch ohne prophetische Gabe erahnt werden kann.YouTube - Stimmen der Vergangenheit YouTube - das Stelldichein historischer Figuren. Ist es nicht großartig, Namen wie Adorno, Heidegger, Marcuse, Luhmann einzugeben und schon stehen sie wieder auf? Eine Religion, die durch ihre Repräsentanten verkünden lässt, sie wäre dialogfähig, muss als das wahre Wunder beschrieben werden. Denn seit wann reden Götter miteinander?Interkulturelle Website-Forschung "Interkulturelle Website-Forschung" ist ein Thema an deutschen Universitäten. Dass sich Wissenschaftsbetriebe selbst unterhalten, soll nicht als Standardeinwand gelten. Signifikanter erscheint uns hier der Begriff der Forschung, dessen Fragilität mit der Flüchtigkeit seines Untersuchungsgegenstandes wächst. Bereits der Begriff der "Interkultur" ist schwer fassbar, eingedenk des Umstands, dass Niklas Luhmann seinen Begriffsversuch "Interpenetration" nach der (voreiligen?) Schöpfung nicht mehr prominent einsetzte. Dem Begriff der "Kultur" ist trotz des Eigensinns kultureller Manifestationen das "Inter" eingeschrieben. Mit einem Wort: Kultur ist promisk. Promiskuität der Kultur kombiniert mit dem Tempo der Globalkultur lässt Interkultur als Marginalie erscheinen. Ist die Kultur bis zur nicht Nichterkennbarkeit beschleunigt, gilt das mehr noch für Websites, die vielen Trends folgen. Doch schlimmer: Sind Websites, die heute wie ein virtuelles Gegenstück der "Immobilie" erscheinen, zukünftig noch zentrale Orte virtueller Begegnung? Wie immer die Antwort ausfällt, kaum kann man sich vorstellen, dass dann die interkulturelle Website-Forschung kognitiv flankierend auftritt, wenn sich Verhältnisse verändern, die kaum als solche beschrieben werden können, weil sie sich nie dauerhaft "verhalten" hätten."Warum Deutschland Gesine Schwan braucht", textet Spiegel Online am 21.04.2008. Wer hat da noch Lust weiterzulesen? Im Blick auf Verfassung, Staat und Gesellschaft wäre es bereits lohnenswert, über die Funktionen des Bundespräsidenten nachzudenken. Politische Bedeutung in einem konkreten, angebbaren Sinne will man keinem attestieren, was freilich gegen den allgemeinen Sinn des Amts wenig sagt. Nur, ist bereits die Bedeutung des Amts fragil und will man keinen Bundespräsidenten vor anderen loben, wird die Begrifflichkeit der politischen Notwendigkeit schal. Demokratie heißt im besten Sinne, dass Politiker ersetzbar sind. Ob nun Herr Köhler oder Frau Schwan, das kann uns politisch nicht allzu sehr berühren. Jeder dritte Deutsche mit seiner beruflichen Tätigkeit unzufrieden Diese jüngst veröffentlichte Statistik, so sie denn richtig sein sollte, verwundert doch. So hätte ich angenommen, dass 90 % Prozent der arbeitenden Bevölkerung unzufrieden sind. Denn die Traumjobs sind es meistens nur für kurze Zeit und die Arbeit für andere mag nicht schänden, aber es bedarf keiner Fantasie, sich Schöneres vorzustellen. Wahrscheinlich kommt es hier, wie immer bei Umfragen, auf die Fragetechnik an. Denn wer hätte für sich nicht mehr in "petto" als das, was diese Welt für ihn bereit hält. Vielleicht also muss die Frage lauten: "Könnten Sie sich eine andere, einflussreichere (wahlweise: höher dotierte, höher angesehenere etc.) Position vorstellen? Da wären wir doch ein einig Volk von Brüdern und Schwestern. Wer wäre nicht bereit, wenigstens als Frühstücksdirektor seine Mitmenschen glücklich oder unglücklich (Bentham zählt das Übelwollen bekanntlich auch zu den Glücksmöglichkeiten)zu machen. Auch kleine, aber körpernahe Katastrophen können Theodizee-Fragen in eben der Hartnäckigkeit aufwerfen, mit der Schmerzen quälen. Es ist erstaunlich, dass die beste aller möglichen Schöpfungen Zahnschmerzen kennt. Man rationalisiere das nicht, Schmerzen sind gegenüber Rationalisierungen absolut unempfindlich. Ein Rationalist erfindet jedenfalls keine Schmerzen. Quod erat demonstrandum. Kultur trägt man wie einen Orden. Man oder Frau werden Kulturträger. Das setzt etwas Bildung voraus, aber nicht zuviel. Fakten sind wichtig und einige ästhetisch leicht nachvollziehbare Kategorien helfen weiter. Kultur dieser Art schafft Verbindlichkeiten und angenehme Gespräche. Der Causeur als Wille und Vorstellung. Diese Kultur ist sozialer Kitt, daher nicht einfach zu verwerfen. Kultur als Krisis, Kultur als Kampfbegriff findet sich in diesem, immer noch hoch verbreiteten Kulturbegriff nicht. Ein Irrtum wäre es, diese Art von Kultur, ich kenne Goethe, du kennst Goethe, mit Identität zu verwechseln. Dekor ist längst keine Identität. Und wahrscheinlich sind Kultur und Identität antiquierte Begriffe, die funktional reformuliert werden müssten.BAP ist seit je Betroffenheitslyrik. Wer leidet so authentisch? Nun hört man, die Helden von "Radio Pandora" wären ganz anders als die Unterhaltungsartisten, die uns weich gespülte Musik in die Ohren träufeln. Wenn es schon unangenehme Themen sein sollen, dann fragt man sich vergeblich, warum die Musik von BAP nicht unangenehmer klingt? Es ist just dieselbe Radiomusik, die man verachtet. Anders sehen das auch die Redaktionen nicht, die von kritischer Musik sprechen und die von BAP inszenierte Differenz mehr oder weniger augenzwinkernd mitmachen. Wolfgang Niedecken ist einsatzgenau betroffen. Das sollte uns betroffen machen, weil doch Authentizität nicht dem Taktstock folgt. Stellt euch vor, Radio Bremen überträgt und einer, vielleicht Niedecken, würde sagen, ich bin gerade nicht betroffen. Warum der Musikcode mit dem Moralcode verbunden wird, mag gute Gründe haben, nicht zuletzt ist es der Grund, zunächst problemlos den Gutmenschen zugerechnet zu werden. Es ist moralisch, moralisch zu sein. Das erspart ethische Reflexionen und beim Singen kommt es doch ohnehin zuvörderst auf das "Gefühl" an. Warum aber Moral, wenn es doch Gefühl ist? Letzte Hypothese: Radio Pandora et alii sind totale Gleichschaltungen von Moral, Musik und Gefühl. Und das das soll wahrhaftig sein? Wäre gegenüber der Presse zu moralisieren, lautet der Hauptvorwurf, dass die Welt auch da gleich gemacht wird, wo sie es nicht ist und nie sein dürfte. Doch hier regiert das alte Dilemma des Gleichheitsgrundsatzes. Sind politische Nachrichten wirklich wichtiger als Sportnachrichten? Wo finden wir einen übergeordneten Wert oder eine unhintergehbare Funktion, die hier Prioritäten gebietet? Vielleicht bilden allein Medien die Wahrheit des Gleich-Gültigen ab und alle Kritik bestätigt nur dieses Prinzip. Prioritäten sind gerade im Nachrichtengeschäft ein seltsamer Fetisch, als ob diese Nachricht wichtiger als jene wäre. Prioritäten mag der Leser bilden... Die Entdeckung einer Textlandschaft, die noch nicht vermarktet, verlegt und vermessen ist. An der Peripherie eine unendliche Architektur, für die noch kein Name existiert. Die meisten Blogs sind Kioske mit durchschnittlicher Handelsware.Von der Propaganda zur Wirklichkeit und wieder zurück "Sowohl Chinas KP als auch Exil-Tibeter füttern die Diskussion mit ihren Argumenten - SPIEGEL ONLINE zeigt, was Propaganda und was Wirklichkeit ist", schreibt eben dieser. Wie immer haben wir keine Probleme mit dem Paradox, denn wenn man die Propaganda doch entlarvt, ist sie vielleicht keine mehr. Und wer weiß, was Wirklichkeit ist, das ist ohnehin ein Gott. Conclusio: Dieser Anspruch bestreitet sich selbst, weil er den Umgang mit dem Paradox ausschließt und somit selbst zu der Propaganda gehören könnte, die er austreiben wollte. Redlicher wäre es zu sagen: Wir wissen nicht, was wahr ist, aber wir haben eine starke Vermutung in diese oder jene Richtung. Daraus allerdings schlägt man keine Schlagzeilen. Man kann Klaus Kinski indivualpsychologisch betrachten, irgendwo auf der Grenze vom Choleriker zum Maniac. "So sind Künstler eben." Nimmt man ihn als den personifizierten Widerwillen gegen die eingerichtete und gehegte Kultur wahr, wird er zu einem Typus, den wir alle von uns kennen. Villon und die Surrealisten sind dann keine zufälligen Assoziationen mehr, zum wenigsten Breton, der diesen unbändigen Hass gut kannte. Kinski ist ein antisozialer Gestus, der weiterhin seine Daseinsberechtigung besitzt, so töricht die Details sind, mit denen er diskursive Zuhörer schnell langweilen kann. Marzipan ist mein Untergang (Helmut Kohl) - Zur Differenz von Untergangstypen autoritärer und liberaler StaatsformenDarüber hat die virtuelle Mediengesellschaft noch einige Zeit zu grübeln: Hält man intransigent an einem Wirklichkeits- und Wahrheitsbegriff fest, der zu verteidigen ist, zum höheren Gedeihen gesellschaftlichen Friedens? Oder geht es hier um den Hasen und den Igel? Also kann jeder Unfug, den ich verbreite, gegen mich gekehrt werden? Hier fehlen längst noch, auch und gerade in der Rechtsprechung, notwendige Unterscheidungen. Indirekte Diffamierungen, im Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit segelnd, sollte man ausschließen können. Journalisten sind aber keine mit allen Mitteln ausgestattete Wahrheitsagenturen. Nicht jede Aussage, die vermittelt wird, kann auf ihren Aussagegehalt überprüft werden. Die beste Lösung bestünde darin, Grenzen nach unten zu setzen. Weitreichende Aussagen, die geeignet sind, die Integrität eines Dritten nachhaltig zu schädigen, sollten vor der Publikation geprüft werden. Das beantwortet aber längst nicht die Frage nach Art und Umfang der Haftung. Wenn Journalisten im Milieu der Strafandrohung arbeiten müssen, dürfte der Berufsstand demnächst aussterben. |

|

Transzen

Dental Philosophie. Screamin' Jay Hawkins: „Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke... Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the General Hospital where we caught a man in the right position…” Dieses Lied handelt vom konkreten Leiden. Wie buchstabiert man Leiden? Eine Geschichte des Denkens könnte von der Transzendenz handeln. Metaphysik heißt schmerzloser Zustand, was jenen sinnenfernen Denkern nie recht auffiel. Wer transzendentale Bedingungen festlegt, will schmerzfrei werden, über den Verhältnissen schweben. Sollte Philosophie unter sinnlichen Bedingungen zustande gekommen sind, die wir als Leser zu schnell ausblenden? Nietzsche schrieb praktisch immer unter Schmerzen. So hat er selbst die Farben danach ausgewählt, ob sie beruhigen oder weh tun. Zarathustra wählt grün, weil rot oder gelb den Kopfschmerz wahrscheinlicher macht. Schmerzen als Denkanlass. Schmerzvermeidung als Motiv. Also soll man nicht nur unter Schmerzen gebären, sondern auch denken. Wer wüsste, dass er immer schmerzfrei wäre, könnte nicht denken – freilich ist es ein Paradox, denn wer weiß, was Schmerzen sind, muss selbst welche gehabt haben (Vgl. Wittgenstein). Unser Fazit: die großen idealistischen Systeme sind Schmerzvermeidungssysteme. Die Idee kennt keine Schmerzen, sodass Menschen sich in ihr vom realen Leiden erholen. Mit einem Wort: Transzen Dental Philosophie. |

| Interkulturelle

Website-Forschung

"Interkulturelle Website-Forschung" ist ein Thema an deutschen Universitäten. Dass sich Wissenschaftsbetriebe selbst unterhalten, soll nicht als Standardeinwand gelten. Signifikanter erscheint uns hier der Begriff der Forschung, dessen Fragilität mit der Flüchtigkeit seines Untersuchungsgegenstandes wächst. Bereits der Begriff der "Interkultur" ist schwer fassbar, eingedenk des Umstands, dass Niklas Luhmann seinen Begriffsversuch "Interpenetration" nach der (voreiligen?) Schöpfung nicht mehr prominent einsetzte. Dem Begriff der "Kultur" ist trotz des Eigensinns kultureller Manifestationen das "Inter" eingeschrieben. Mit einem Wort: Kultur ist promisk. Promiskuität der Kultur kombiniert mit dem Tempo der Globalkultur lässt Interkultur als Marginalie erscheinen. Ist die Kultur bis zur nicht Nichterkennbarkeit beschleunigt, gilt das mehr noch für Websites, die vielen Trends folgen. Doch schlimmer: Sind Websites, die heute wie ein virtuelles Gegenstück der "Immobilie" erscheinen, zukünftig noch zentrale Orte virtueller Begegnung? Wie immer die Antwort ausfällt, kaum kann man sich vorstellen, dass dann die interkulturelle Website-Forschung kognitiv flankierend auftritt, wenn sich Verhältnisse verändern, die kaum als solche beschrieben werden können, weil sie sich nie dauerhaft "verhalten" hätten. |

| Kultur

als Selbstinszenierung

Kultur trägt man wie einen Orden. Man oder Frau werden Kulturträger. Das setzt etwas Bildung voraus, aber nicht zuviel. Fakten sind wichtig und einige ästhetisch leicht nachvollziehbare Kategorien helfen weiter. Kultur dieser Art schafft Verbindlichkeiten und angenehme Gespräche. Der Causeur als Wille und Vorstellung. Diese Kultur ist sozialer Kitt, daher nicht einfach zu verwerfen. Kultur als Krisis, Kultur als Kampfbegriff findet sich in diesem, immer noch hoch verbreiteten Kulturbegriff nicht. Ein Irrtum wäre es, diese Art von Kultur, ich kenne Goethe, du kennst Goethe, mit Identität zu verwechseln. Dekor ist längst keine Identität. Und wahrscheinlich sind Kultur und Identität antiquierte Begriffe, die funktional reformuliert werden müssten. |

| Politik

und Notwendigkeit

"Warum Deutschland Gesine Schwan braucht", textet Spiegel Online am 21.04.2008. Wer hat da noch Lust weiterzulesen? Im Blick auf Verfassung, Staat und Gesellschaft wäre es bereits lohnenswert, über die Funktionen des Bundespräsidenten nachzudenken. Politische Bedeutung in einem konkreten, angebbaren Sinne will man keinem attestieren, was freilich gegen den allgemeinen Sinn des Amts wenig sagt. Nur, ist bereits die Bedeutung des Amts fragil und will man keinen Bundespräsidenten vor anderen loben, wird die Begrifflichkeit der politischen Notwendigkeit schal. Demokratie heißt im besten Sinne, dass Politiker ersetzbar sind. Ob nun Herr Köhler oder Frau Schwan, das kann uns politisch nicht allzu sehr berühren. |

| Früher

begann der Tag mit einer Fehlermeldung

Zitat: "Windows konnte vorübergehend nicht vom

Festplattenlaufwerk lesen. Bei diesem Problem handelt es sich um einen häufig

auftretenden Fehler, daher ist es nicht möglich, den genauen Grund für

das Problem aus dem Fehlerbericht zu ermitteln. In den meisten Fällen

handelt es sich hierbei um ein vorübergehendes Problem, das ignoriert

werden kann." |

| Zettelkasten

Bald verschwinden die Festplatten und Zettelkästen: Das Netz ist eine globale Festplatte. Meister dieses Systems werden die Verweisungskünstler sein, die kleinen menschlichen Servoeinheiten, die die Zwischenräume bespielen. Das Prinzip der freien Assoziation wird zu einem fatalen Beziehungsgeflecht, dem kein Teilnehmer mehr entrinnen kann. |

| Zum

Code "Monster/Mensch"

"Der dünne Lack der Zivilisation" textet der Spiegel zu der Horror-Story des Josef Fritzl. Diese Metapher verfehlt die Geschichte des kleinbürgerlichen Verließ-Herrn. Letztlich geht es um ein Herrschaftsmodell, das die Familienbande so wörtlich nimmt, wie es die Semantik verheißt. Diese Kellerfantasie gibt es in zahlreichen harmloseren Varianten der Abschottung der Kleinwelt gegen die große Welt da draußen. Kleinbürgerlichkeit heißt, die Welt auszuschließen, um wenigstens die Herrschaft über die Familie zu sichern. "In vain", wie es nicht nur die unselige Geschichte des Joself Fritzl demonstriert. Das Zivilisationsargument muss umgekehrt werden: Zivilisation heißt Herrschaft auszuüben, Inhumanität respektive Grausamkeit sind ihre "natürlichsten" Ingredienzen. Also kein Lack, sondern die Zivilisation selbst. |

| Die

Antiquiertheit der Anne Will

Und sie diskutierten und sie diskutierten und sie

diskutierten. Auch über die Zukunft der Talkshow von Anne Will. Diese

Talks (so to speak) sind ziemlich langweilig aus zwei Gründen: 1. Die

Themen sind schlecht ausgewählt, das ließe sich brisanter und selektiver

behandeln. 2. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Politik im

Konzept dieser Sendung nicht reflektiert wird. So entsteht ein dröger

Ernst, der das Politik-Spiel so inszeniert, wie es im seriösen Selbstbild

erscheinen will. Das interessiert aber keinen und dieses Wissen um das

Desinteresse des Publikums sollte sich in den Redaktionen verbreitet

haben. Politikinformation muss mindestens untergründig davon künden,

dass es hier um Parodien geht. Wenn das nicht kommuniziert wird, hat man

keine Zukunft. |

| Nike

Wagner und die Geschichtskeulen (22.04.2008)

Lehrstück: Wie reagiert jemand, der sich übergangen fühlt,

obwohl er/sie so wichtig für den Weltenlauf und vor allem Bayreuth ist? |

| Gefasel für die Generation Granufink

So der Titel von Reinhard Mohr nach Talkrunde Anne Will: Warum um alles in der Welt guckt er sich diese Talkshow überhaupt noch an? So aber müssen wir glauben, dass es sich hier um den üblichen Parasitismus handelt (07.04.2008). |

| Goethe

"Ich weiß nicht, ob man unbedingt in seinem Leben einen Goethe gelesen haben muss", sagte die stellvertretende Vorsitzende des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Viola Taube, nach FR-online 21.04.2008. Diese Bemerkung ist töricht, wenn Lesen, von Gebrauchsanweisungen abgesehen, ist überflüssig. Doch die Notwendigkeit des Überflüssigen zu artikulieren müsste das Geschäft des Börsenvereins sein. So aber hat man den Eindruck, dass hier die Anbiederung an die Analphabeten, welchen Grades auch immer, eine traurige Form der Selbstverleugnung ist. |

| "Die Deutsche Bank billigt keinerlei Erwachsenen-Vergnügungen und wird solche Ausgaben nicht ersetzen." (Spiegel-Online, April 2008). Gnadenlose Mitarbeiterpolitik, knallhart und prinzipientreu. |

| Immer fasziniert hat mich das Verschwinden des Kaufhauskönigs Horten, der sein Riesenunternehmen verkaufte, um 1970 herum in die Schweiz zog und dort auf einem riesigen Tisch zahlreiche Manager mit Dutzenden von Telefonen verschaltete, um nur noch Geldgeschäfte zu machen. Das war eine Virtualisierung vor der Zeit, in einer Zeit, in der Menschen noch mit merkantil(istisch)en Strukturen auf die ökonomischen Werte blickten. Heute denkt die Mehrheit bereits virtuell... |

|

|

| Die Nachrichten der Agenturen werden immer schlampiger formuliert. Die Demontage der Sprachkultur lässt sich nicht mit Altvater-Reden aufhalten. Vorschlag zur Güte: Wir genießen es. |

| Literatur im Netz hat sich bescheiden zurückgezogen, nachdem man glaubte, unendliche Speicher und völlige Vernetzung würden hier Freiräume schaffen, die alles überbieten, was Literatur je möglich gemacht hat. Ausgeblendet wurde dabei, dass das Netz Literatur ist, ohne dazu erst ernannt zu werden. |

| "Buffett" - Vorschlag der Rechtschreibprüfung von "word": Bussfett. Jetzt weiß ich, dass KI keine Chimäre ist (15.11.2007). |

| Fußballvereine belegen, dass Identifikationen auch dann möglich sind, wenn es keine Identität gibt. Denn wo soll auf Vereinsebene die Identität bei diesen eilig zusammen gekauften Heroen liegen? Die großen Vereine existieren ohne Essenz. Wenn das aber störungsfrei für die Fans möglich ist, ist zu vermuten, dass Identitäten fast beliebig behauptet werden können. |

| Sind Festplatten öffentliche Räume? Hier fehlt noch ein Essay, der sich durch dieses abgegriffene Begriffspaar "öffentlich/privat" nicht zu sehr irritieren lässt. Also bewegen wir uns mit dieser Frage schon im Paradox. |

|

Die Wirklichkeit ist eine Prätention, wenn sie jenseits positiver Eigenschaften eines Erkenntnisvorgangs gesucht wird. |

|